Hace unos días en la autopista, a la altura de San Fabián fue escenario de un accidente vial con un costado insólito. Entre los fierros retorcidos y el saldo fatal, quedaron también atrapados los silenciosos pasajeros de la tragedia: tres cachorros, un par de conejos y la sombra de una perra que, por entonces, nadie supo dónde estaba.

El caso podría haberse archivado como una anécdota, pero tomó otro rumbo. El dueño de los animales —incapacitado de seguir cuidándolos— los entregó voluntariamente a las uniformadas de la comisaría 14ª. Ellas se hicieron cargo, con la promesa de buscarles hogares responsables.

Días más tarde, uno de esos policías recordó una imagen fugaz: un perro vagando por la banquina contraria de la autopista. En ese momento lo desestimó. Pero pronto llegaron los reportes de automovilistas que advertían la presencia de un can que cruzaba la calzada como si jugara a la ruleta rusa con los camiones. La hipótesis cobró cuerpo: era la madre de los cachorros.

El operativo para rescatarla fue tan improvisado como arriesgado. Primero, intentaron acercarse con comida; luego pidieron ayuda a la protectora de animales de Barrancas. Nadie tuvo éxito: la perra desconfiaba de todo, salvo de lo que realmente importaba.

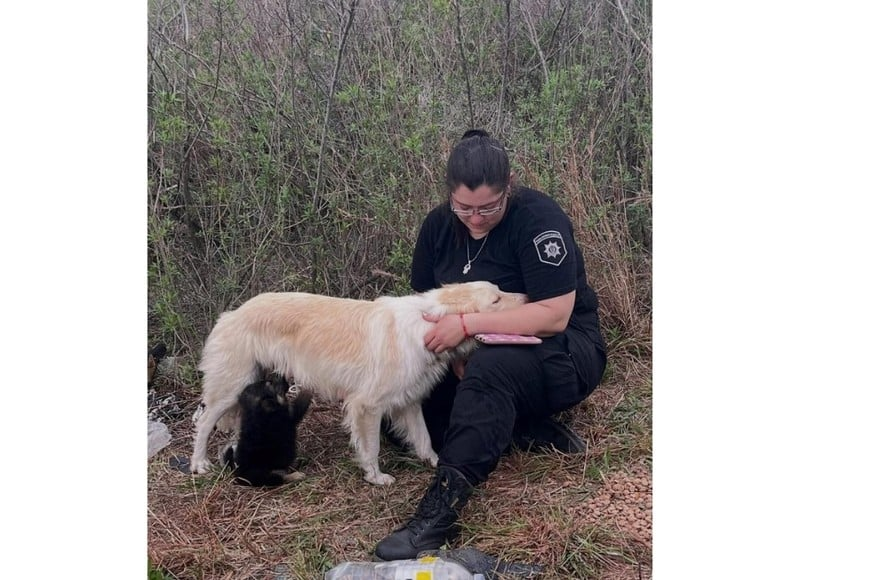

Fue entonces cuando las agentes recurrieron a un recurso insólito: llevar a uno de los cachorros a la autopista. El ardid funcionó. La madre apareció, olfateó al pequeño y, al fin, se entregó.

Hoy, la perra y su prole se encuentran bajo el cuidado de un empleado policial en su campo. La Jefatura de la Unidad Regional XV celebró públicamente el gesto de sus subordinadas. Un elogio que, más allá de lo institucional, deja flotando una pregunta que se abre como un paréntesis incómodo: en un mundo donde el horror es rutina, ¿no será que el verdadero milagro es rescatar lo más frágil?